Untauglich oder schädlich: »Insektenhotels«

»Nisthilfen«, die nicht geeignet und nicht zu empfehlen

sind

Sicher gutgemeintes, aber wegen untauglicher Objekte (Baumscheiben, Lochziegel) und falscher Bohrungen (Hirnholz) unbesiedelbares »Insektenhotel«, wie es ähnlich an vielen Orten zu sehen ist. Auch das Dach ragt zu weit vor und wirft viel Schatten.

Sehr ungünstig wirken sich weit vorgezogene Dächer, die mit Ziegeln gedeckt sind, aus. Bei Sonnenhochstand beschatten sie das Wildbienenhaus bis zur Hälfte. Dadurch wird die Besiedlung im oberen Teil deutlich reduziert. Deshalb sollte grundsätzlich dann lichtdurchlässiges Material, z. B. Stegdoppelplatten für ein Gewächshaus, verwendet werden, wenn das Dach mehr als 20 cm vorragen soll.

Leider stehen solche Anlagen mittlerweile nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in allen Nachbarländern. Niemals erreichen sie das erhoffte Ziel, nämlich das einer befriedigenden Nutzung durch Wildbienen. Eine einigermaßen gute Besiedlung durch Wildbienen und verwandte Hautflügler ist nur dann zu erreichen, wenn die auf dieser und der folgenden Seite gezeigten, offensichtlich aber nur schwer auszumerzenden Fehler vermieden werden. Es gibt zu viele schlechte Vorbilder, an denen sich leider auch zu viele Menschen orientieren, weil sie es nicht besser wissen.

Acrylglasröhrchen

Schädlich!

Manche Firmen bieten ein sogenanntes »Insekten-Nisthaus für solitär lebende Insekten zur Beobachtung« an. Das hier als Beispiel gezeigte Nisthaus enthält durchsichtige Acrylglasröhrchen (auch bekannt unter dem Markennamen Plexiglas®) und »garantiert Ihnen erholsame Beobachtungen«, so der Wortlaut des für das Produkt werbenden Begleittextes. Zwar lassen sich hierdurch tatsächlich Wildbienen und andere Besiedler bei ihren Aktivitäten im Röhrchen beobachten, doch besteht durch die Verwendung dieses wasserdampfundurchlässigen Materials stets die Gefahr der Verpilzung des Larvenfutters und damit des Absterbens der Brut. Dies geschieht nicht unmittelbar nach der Fertigstellung des Nestes, sondern erst einige Zeit später. Röhrchen, in denen noch die Eier oder sehr jungen Bienenlarven zu sehen sind, taugen daher nicht als Gegenbeweis. Außerdem erhitzen sich die Kunststoffröhrchen bei direkter Sonnenbestrahlung stark und die Larven sterben aufgrund der Hitze. Dies gilt insbesondere für Arten, die mit Harz bauen (z.B. Gewöhnliche Löcherbiene, Heriades truncorum).

Solche Produkte werden sogar für Kindergärten empfohlen, wo sie aber keinesfalls eingesetzt werden sollten. Verantwortliche Erwachsene und nur solche mit großer Erfahrung nutzen eine solche Beobachtungsmöglichkeit und auch nur in Ausnahmefällen und mit größter Zurückhaltung. Nur Röhrchen mit einem Durchmesser von 6–8 mm, wie sie von den beiden Mauerbienen-Arten Osmia bicornis und Osmia cornuta genutzt werden, können eventuell zur Beobachtung herangezogen werden, weil diese Bienen ihre Zellwände mit Lehm bauen, der einen besseren Gasaustausch ermöglicht. Röhrchen mit geringerem Durchmesser (3–5 mm) sollten keinesfalls verwendet werden, weil sie u. a. von Arten besiedelt werden, die Harz als Baumaterial verwenden. Hier besteht eine besonders große Gefahr der Verpilzung, was zum Absterben der Brut führt. Auf den Seiten dieses Portal sind genügend andere Möglichkeiten beschrieben, Kindern das Brutfürsorgeverhalten der Wildbienen näherzubringen, ohne daß deswegen Tiere sterben müssen.

Acrylglasröhrchen oder Glasröhrchen sind als Nisthilfen nicht zu empfehlen, da sie luftundurchlässig sind und das sich bildende Kondenswasser den Nahrungsvorrat in den Brutzellen leicht verpilzen läßt.

Ein Acrylglasröhrchen mit zwei Brutzellen und Eiern der Gehörnten Mauerbiene (Osmia cornuta) kurz nach der Fertigstellung.

Verschimmelte Brutzellen von Osmia cornuta in einem Acrylglasröhrchen eine Woche nach der Fertigstellung.

In diesem Acrylglasröhrchen hat sich der Schimmel bereits über das ganze Larvenfutter ausgebreitet. Hier wird sich keine Mauerbiene mehr entwickeln können.

Falsche Vorgehensweise

Falsch!

Verwendet man nicht ausreichend getrocknetes Holz oder setzt die Bohrgänge zu dicht, dann kommt es zu Rissen wie auf diesem Bild, die viele Bohrgänge unbesiedelbar machen. Allzu leicht könnten durch die Risse Parasiten eindringen. Gespaltene Gänge nehmen die Wildbienenweibchen ohnehin nicht an. Unversehrt gebliebene Bohrungen und nur diese werden mitunter angenommen, meistens von der Rostroten Mauerbiene oder der Hahnenfuß-Scherenbiene (je nach Durchmesser). Dies heißt aber nicht, daß ich das Bohren ins Hirnholz empfehle! Artenspektrum und Indidivuenzahl bleiben nämlich auch dann sehr gering. Verwendet man Baumscheiben aus gut abgelagerter Robinie und setzt die Gänge mit 1,5–2 cm Abstand, werden sie unter Umständen ebenfalls von Mauer- oder Scherenbienen genutzt.

Einer der häufigsten Fehler bei der Herstellung von »Nisthilfen« für Hohlraumbesiedler ist das Bohren in das Stirnholz, wie es das hier gezeigte Beispiel zeigt. Besonders nachteilig ist die Verwendung von Baumscheiben aus frisch geschlagenem Holz.

Ungeeignete Materialien

Untauglich!

Hier wurde mit Fichtenholz nicht nur eine ungeeignete Holzart verwendet, sondern auch versäumt, glatte Bohrungen zu setzen. Diese sind aber bei Nadelholz im Gegensatz zu Laubholz kaum möglich. Solche Objekte bleiben gänzlich unbesiedelt. Auch drei Jahre nach dem Ausbringen wird sich keine Besiedlung eingestellt haben. Schließlich bergen querstehende Holzfasern für die empfindlichen Flügel der Bienen eine erhebliche Gefahr. Ein eingerissener Flügel bedeutet aber den sicheren Tod der Biene.

Markhaltige Stengel

Dürre markhaltige Stengel in waaagrecht gelagerten Bündeln im Wildbienenhaus anzubieten, ist nicht sinnvoll, weil die Besiedler in der Natur sich vor allem vertikale, einzeln und frei stehende Stengel suchen.

Nur sehr vereinzelt kommt es nur Nutzung eines waagrecht gelagerten Stengels, z. B. durch eine Maskenbiene (Hylaeus) oder Grabwespe (Pemphredon). Bei vertikaler Orientierung im Freien erweist sich Holunder im Vergleich mit Brombeere in der Regel als nicht genutzt, zumindest aber als deutlich schlechter besiedelt.

Lochziegel und Gasbetonsteine (»Ytong«)

Unsinnig!

Die Öffnungen von Lochziegeln oder Hohlziegeln, wie sie für den Hausbau Verwendung finden, sind viel zu groß. Sie können höchstens der Aufnahme von Bambusröhrchen dienen (Beispiel).

Unverständlicherweise werden solche Lochziegel nach wie vor in vielen sogenannten »Wildbienenhotels« oder »Insektenhotels« eingebaut, was auch viele mir zugeschickte Fotos belegen. In solchen Fällen wurden, wie mir berichtet wurde, die Informationen leider von Internetseiten bezogen, die nicht von großer Sachkenntnis zeugen (hierzu gehören z. B. leider auch manche Seiten von Ortsgruppen der Naturschutzverbände oder der Naturschutzjugend).

Gasbetonsteine (»Ytong«) und ähnliche Materialien eignen sich nur sehr bedingt, auch wenn es vorkommt, daß v. a. Weibchen der Gehörnten Mauerbiene an völlig regengeschützten Orten Bohrungen annehmen (Gasbetonsteine neigen dazu, Wasser aufzunehmen.)

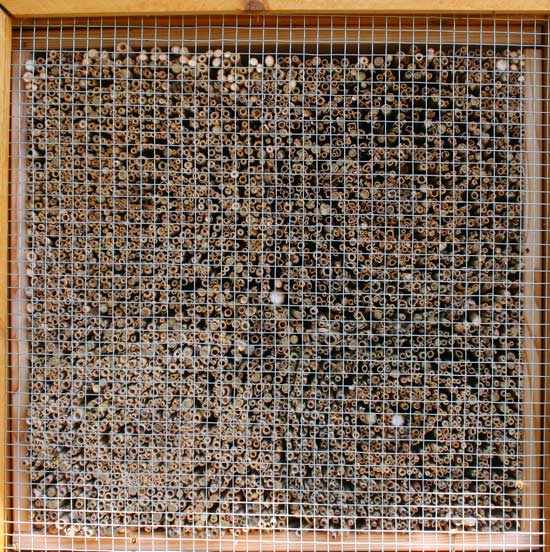

Schutzdraht

Hier wurde ein Maschendraht als Schutz gegen Vögel (Spechte, Meisen) angebracht. Die Maschenweite ist aber zu klein. Deshalb müssen die mit Pollen anfliegenden Bienen zunächst auf dem Draht landen. Sie verlieren dabei einen Teil des Pollens, bevor sie nach hinten krabbeln können, um zu ihren Nestern zu gelangen. Hierbei haben sie aber Schwierigkeiten bei der Orientierung und beim Anflug, da der Maschendraht zu nah an dem Eingängen der Schilfhalme angebracht wurde. Ein Mindestabstand von 10 cm wird hier empfohlen.

Steilwände aus hartem Lehm oder Ton

Wildbienen, die in natürlichen Steilwänden nisten, sind meistens solche, die ihr Nest selbst graben. Deshalb muß das Sediment (Sand, Löß) weich genug sein, daß das Bienenweibchen mit seinen Oberkiefern und Beinen einen Hohlraum schaffen kann, andererseits aber auch fest genug, damit der Hohlraum nicht in sich zusammenfällt. Allzu oft wird beim Bau von Steilwänden zur Förderung von Wildbienen (z. B. Weidenruten-Lehmwände) der Fehler gemacht, fetten Lehm oder Töpferton zu nehmen, der nach dem Trocknen viel zu hart wird und deshalb den grabenden Wildbienen nichts nützt. Werden dann Löcher hineingedrückt, können diese nur von Hohlraumbesiedlern genutzt werden, aber für diese Arten gibt es weitaus geeignetere Nisthilfen. Steht kein Lößlehm oder Lehm mit genügend hohem Sandgehalt zur Verfügung, dann sollte man lieber auf diese Art der Nisthilfe verzichten und andere Möglichkeiten nutzen.

Dieses Beispiel zeigt anschaulich, daß der Hersteller dieser mit sehr tonigem Lehm gefüllten und vertikal orientierten Kiste nicht an die Ansprüche der Besiedler gedacht hat. Die Prüfung des verwendeten Materials ergab eine viel zu große Härte. Eventuell werden die größeren Löcher von Hohlraumbesiedlern wie Osmia bicornis angenommen. Die vielen kleinen Löcher sind aber völlig wertlos. Grabende Arten, und um die sollte es bei einer solchen Nisthilfe eigentlich gehen, haben hier keine Chance.

Untauglich!

Schneckenhäuser im Wildbienenhaus?

Hier wurden Gehäuse der Weinbergschnecke hinter ein Holzgitter gelegt in der falschen Annahme, sie würden von schneckenhausbewohnenden Wildbienen als Nistmöglichkeit genutzt.

Leere Gehäuse der Weinbergschnecke in einem Wildbienenhaus: ein völlig ungeeigneter Platz, um Wildbienen wie Osmia bicolor oder Osmia aurulenta zu fördern. Man kann aber durchaus leere Häuser von Schnirkelschnecken oder Weinbergschnecken im Steingarten verteilen, am besten unter hohl aufliegenden Steinen. In kalkreichen Regionen, in denen z. B. Osmia bicolor in Ortsnähe natürlicherweise vorkommt, nutzt die Art bisweilen diese Nistgelegenheit.

Unsinnig!

Völlig unsinnig sind leere Schneckenhäuser in einem Wildbienenhaus (oder »Insektenhotel«), wie ich es vielfach gesehen habe, sogar zu meiner Verwunderung auf einer Website, deren Urheber es eigentlich besser wissen sollten. Die in Schneckengehäusen nistenden Mauerbienen würden niemals an solchen Stellen nach einer Nistmöglichkeit suchen. Sie nisten an ganz anderen Stellen (Waldränder, Schutthalden, Trockenrasen). In Kalkgebieten tritt hin und wieder die Zweifarbige Schneckenhaus-Mauerbiene (Osmia bicolor) auf, dann aber in der Regel im Steingarten und nicht bei den Nisthilfen für Hohlraumbewohner.

Das Internet als Informationsquelle für den Bau von Nisthilfen

Zwar gibt es im Internet auf diversen Websites Tips zur Ansiedlung von Wildbienen. In aller Regel beschränken sie sich auf Nistmöglichkeiten für Hohlraumbesiedler. Manche von ihnen lassen jedoch schnell erkennen, daß ihren Autoren der fachliche Hintergrund oder die Erfahrung fehlt. In solchen Fällen wurde meist von anderen Quellen ohne Prüfung auf deren Richtigkeit abgeschrieben oder es werden eigene, aber nie ausprobierte Ratschläge gegeben. Im Sinne der Sache wäre es besser gewesen, sie hätten solche Inhalte erst gar nicht aufgenommen. Ich verzichte hier auf die Nennung entsprechender Adressen. Bei anderen Seiten spürt man zweifellos die gute Absicht, aber auch hier finden sich teilweise nicht funktionierende Empfehlungen. Das Problem für den Internetnutzer ist aber, daß er ohne eigene Erfahrung nicht erahnen kann, welche Ratschläge nun zu einem Erfolg führen und welche unsinnig sind.

Auch Suchmaschinen bewerten nicht nach der fachlichen Richtigkeit oder der Informationsfülle, sondern ordnen ihre Treffer nach ganz anderen Kriterien. Wie bei den Websites kann man auch bei einer Reihe von Faltblättern oder Broschüren feststellen, daß sie nur gedruckt wurden, um eine eigene Schrift zu diesem Thema herauszugeben (»Außenwirkung«). Ich kann daher nur raten, alle Empfehlungen kritisch zu prüfen.

Das Ziel unserer Bemühungen sollte doch sein, ein möglichst großes Spektrum an Arten zu fördern und dies kann nur funktionieren, wenn praktikable und funktionierende Lösungen realisiert werden und wenn immer das natürliche Vorbild als Orientierung dient.

Literaturhinweis:

Die nachfolgend zitierte wissenschaftliche Untersuchung, die 2014 in Berlin und Nordost-Brandenburg durchgeführt wurde, hat die hier und auch in meinem Buch aufgezeigten Fehler bestätigt und gezeigt, daß »das bisherige Expertenwissen« beim Bau von Nisthilfen kaum Berücksichtigung findet. Von 40 untersuchten Nisthilfen wiesen nur drei (7%) eine gute Besiedelbarkeit auf und 13 (30%) eine eingeschränkte.

Prell, S., Burmeister, K. & Schulz, U. (2015): Fehleranalysen und Optimierungsmöglichkeiten an Nisthilfen für Wildbienen - Erkenntnisse aus Literaturrecherchen und empirischen Untersuchungen. - Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent. 20: 179-182.